Les indicateurs de l’OGEB

Des outils pour passer à l’action, que vous soyez décideur ou citoyen !

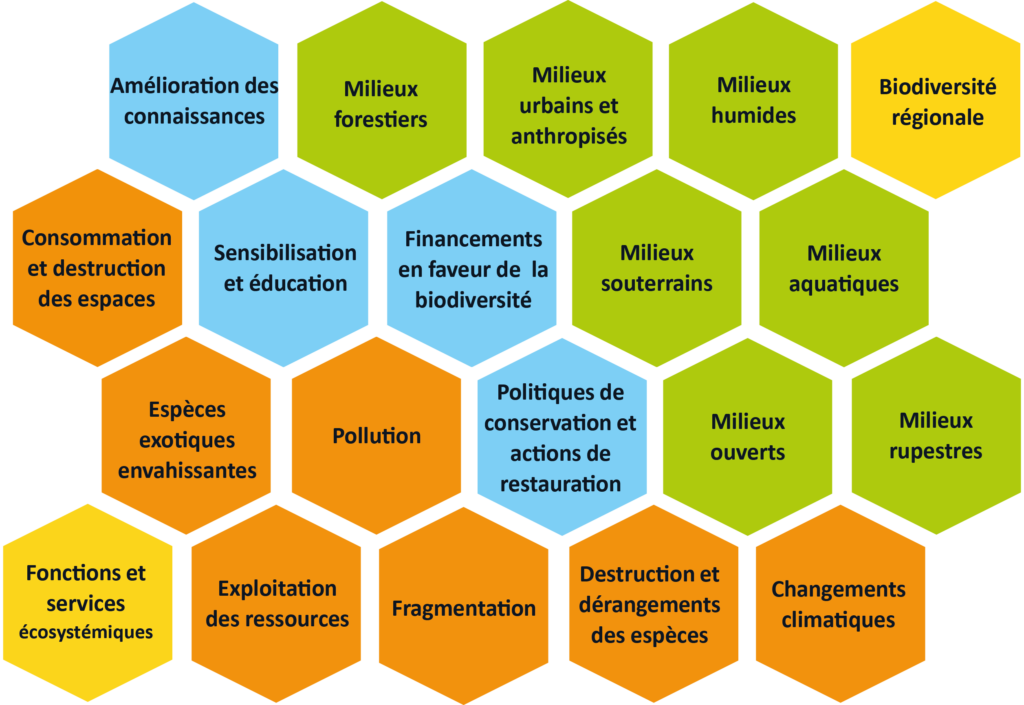

L’OGEB se structure autour d’un cadre de référence organisé en 20 thématiques qui correspondent aux milieux observés dans la Région Grand Est, aux pressions auxquelles est confrontée la biodiversité et aux solutions envisagées. Ces thématiques se déclinent ensuite en des questions évaluatives sur lesquelles l’Observatoire doit apporter des éléments de réponse grâce à des indicateurs.

Qu’est-ce qu’un indicateur ?

« Un indicateur de biodiversité est une mesure, généralement quantitative, qui peut être utilisée pour illustrer et faire connaître de façon simple des phénomènes complexes relatifs à la biodiversité, y compris des tendances et des progrès dans le temps ».

Les indicateurs ne se suffisent pas à eux-mêmes : ils doivent être contextualisés et accompagnés d’une interprétation adéquate.

Ce sont des outils d’évaluation et d’aide à la décision grâce auxquels on va pouvoir mesurer une situation ou une évolution, à un instant donné, de façon objective et synthétique.

Deux outils : les indicateurs statistiques et les descripteurs

Les indicateurs statistiques de suivi de la biodiversité sont basés sur des protocole scientifiques robustes.

Les descripteurs sont élaborés à partir de données opportunistes issues d’observations naturalistes, de durées, d’espaces, et de méthodologies d’identification hétérogène.

Les indicateurs sont développés selon le modèle « Etat ; Pression ; Réponse » :

> Les indicateurs d’état doivent permettre d’évaluer l’état de la biodiversité et des milieux naturels ;

> Les indicateurs de pression doivent permettre de mesurer les pressions exercées sur les milieux naturels et la biodiversité ;

> Les indicateurs de réponse doivent permettre de mesurer les actions mises en œuvre en faveur des milieux naturels et de la biodiversité.

Vipère Aspic © A. Farese Rousserolle turdoïde © J. Says

Fiches indicateurs statistiques

Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est

Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est

Places de chant de Sérotines bicolores – 2023

Cortège de chauves-souris en hibernation en milieu souterrain – 2023

Cortège d’espèces de chiroptères sensibles à la rénovation énergétique et à l’éolien – 2023

Le Sonneur à ventre jaune – 2022

Le Triton crêté – 2021

Suivi hivernal des oiseaux communs (SHOC) – 2023

Les oiseaux d’eau – 2023

Pic cendré, Pic mar et Pic noir – 2022

Le Milan royal – 2023

La Vipère aspic – 2023

Le Lézard à deux raies – 2020

Rhopalocères et zygènes – 2020

Les orthoptères – 2022

Les odonates – 2023

Fiches descripteurs

Connaissance

Connaissance

Amélioration de la connaissance taxonomique en Grand Est : les espèces nouvellement observées – 2022

Etat de la connaissance des insectes en Grand Est : les Odonates – 2021

Bases de données naturalistes faunistiques du Grand Est : collecte de données et connaissance – 2021

Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est

Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est

Le râle des genêts – 2022 Le Martinet à ventre blanc – 2022

Le Faucon pèlerin – 2023 La Grue cendrée – 2023

Le Martinet noir – 2022 Le Héron cendré – 2021

La Cigogne blanche – 2021 La Mouette rieuse – 2021

La Rousserolle turdoïde – 2021 Le Grèbe huppé – 2021

La Sterne pierregarin – 2021 Le Choucas des tours – 2023

La Chevêchette d’Europe – 2023 Le Muscardin – 2023

La Chouette de Tengmalm – 2023

Fiches méthodologiques

Construction indicateurs

Construction indicateurs

Superficie des haies et bosquets – 2023

Le Sonneur à ventre jaune – 2022

Le cortège de chauves-souris en milieu souterrain – 2022

Les orthoptères – 2022

Les places de chant de Sérotine bicolore Vespertilio murinus – 2022

Le Lézard à deux raies – 2020

Le Triton crêté – 2020

Les rhopalocères et les zygènes – 2020

La Vipère aspic – 2020

Le Milan royal – 2019

Les populations hivernantes d’oiseaux d’eau – 2019

Les oiseaux communs en Hiver (SHOC) – 2019

Les populations d’oiseaux communs spécialistes et généralistes (STOC) – 2019